Der Journalist Felix Feigenwinter Basel

Willkommen auf der Website von Felix Feigenwinter

FELIX FEIGENWINTER, Jahrgang 1939, Kindheit und Jugend in Pratteln, Liestal und Basel (Schweiz). Sohn des basellandschaftlichen Strafgerichtspräsidenten Dr. Georg Feigenwinter und der Stadtbaslerin Elisabeth Lichtenhahn. Bruder der Schriftstellerin Adelheid Duvanel-Feigenwinter. 1971 Heirat in London mit der Dichterin, Feministin und Publizistin Dr. phil. Gunild Armyros geborene Schimmel (Gunild Feigenwinter).

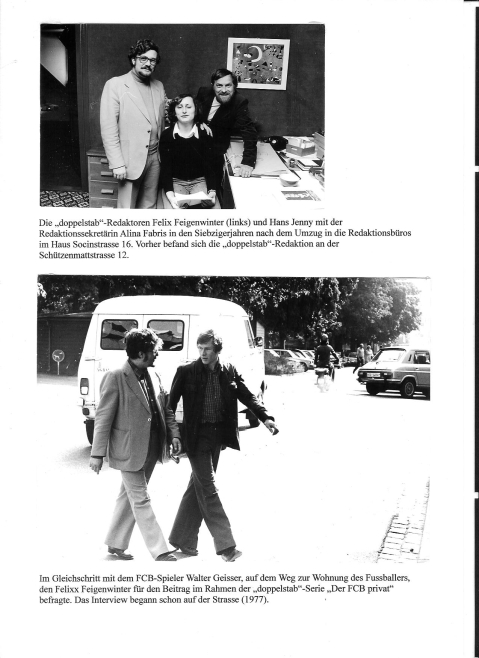

Erste journalistische Arbeiten für die Basellandschaftliche Zeitung, das Basler Volksblatt und die Wochenzeitschrift Die Woche in den 1950erJahren. 1960-1965 Gerichtsberichterstatter und Regionalreporter der Basler Nachrichten und anderer Tageszeitungen. Mitarbeit für die schweizerische Depeschenagentur. Ab 1965 Mitwirkung am redaktionellen Aufbau des Gratisanzeigers doppelstab in Basel. Lokalreporter, Interviewer, Kolumnist. Als Direktionsassistent im Schweizerischen Sportmuseum verantwortlich für die Dokumentation der Ausstellung “Die Frau im Sport”, die anlässlich der 5. Gymnaestrada in der Basler Halle der Schweizer Mustermesse am 25. Juni 1969 eröffnet und anschliessend als Wanderausstellung in mehreren europäischen Ländern gezeigt wurde. 1971/73 Redaktor der aargauischen Freiämter Zeitung. 1973-1980 Redaktor des Basler doppelstab. 1981 in der Inlandredaktion der Luzerner Neusten Nachrichten (LNN). Danach Berufswechsel: Während 15 Jahren Sachbearbeiter in einer Sozialversicherungsanstalt (Ausgleichskasse des Kantons Basel-Landschaft) von Dezember 1981 bis 1996. Freie Mitarbeit für die satirische Zeitschrift Nebelspalter. 1996 Gründung und Leitung des Kleinverlags Isishaus. Schriftstellerisches Wirken als Romanautor (zwei Kriminalromane, erschienen 1978 und 1979 im Mond-Buch Verlag Basel) und Geschichtenschreiber (rund fünfzig Kurzgeschichten, die verstreut in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wurden und heute zum Teil auch im Internet zu finden sind).

____________________________

Eine Archiv-Auswahl vielfältiger journalistischer Texte:

INTERVIEWS: Gesamtschule – Frauenstimmrecht – Die Rettung des Fadenmolchs – KOMMENTARE: Maierysli oder Wohnungen? – Konsequente A-Werk-Politik – Einseitige Jugendbefragung – Glaubenskrieg um A-Werke – Querverbindung Bruderholz – Kanton Jura: Neue Regioperspektive – KOLUMNEN Basel als Wohnort – Schlecht belohnter Spareifer – Wie der Schnabel gewachsen ist – Strassenverkehrsopfer – Selbständig statt arbeitslos – Geliebte und gequälte Tiere – Der Schrei nach dem Jahr des Mannes – REPORTAGEN: König Melchior – Jazz im Oberbaselbiet – Stirbt der Markt aus? – In der Postkutsche über den Hauenstein – Mit dem Polizeiauto durchs Baselbiet – Altersheim Abendfrieden – Nächtliche Durchreisende im Bahnhof Basel SBB – Strafanstalt Liestal – Gefechtsschüsse über Kuhfladen – Blick in eine Bezirksschreiberei – Kuh Blum lässt sich die Klauen schneiden – Von der Beaujolais-Schnecke zur Wassermilch – Arbeiterkolonie Dietisberg – POLITIK: Basels Beteiligung an A-Werk Gösgen – Portrait Helmut Hubacher SPS-Präsident – Portrait Hansjörg Hofer Parteisekretär PdA –Fristenlösung – Der Aufstand von Pratteln – Laufental I – Volksentscheid Markthof – Alte Post Liestal – GASTBEITRÄGE BAZ: Frau und Armee – Der Pillenknick –KULTUR: Die Schriftstellerin Adelheid Duvanel – Begegnung mit Rolf Hochhuth – Der Dichter Rainer Brambach – Gespräch mit Gertrud Isolani – Der Komponist Ernst Lévy – Lied der Menschenrechte aus Arlesheim – Kunstsammlung Robert von Hirsch – Dornröschenschlaf eines Kampfhahns – Gedenkausstellung Karl Aegerter – Die Malerin Anna Grauwiller – Ausstellungen Joseph E. Duvanel –Wie fördert Basel seine Künstler? – Der Kunstfotograf René Mächler – BASEL VON HINTEN: Obdachlose Eigenbrötler Vertriebene – Seelische Ablagerungen an der Klagemauer – Drogenprobleme – Lebensabend zwischen Uten- und Rebgasse – Die Bananenfrau – Tragödie eines Clowns – GESCHICHTLICHES: Baselbieter Geister – Der Ketzer David Joris und die Drahtzugmüllerin – Jungfrau und Ziegenbock – Hexen im Baselbiet – Badischer Bahnhof – Flach statt nostalgisch – Gleichberechtigung – Underschrift vom Vatter SPORT: Volleyballspielerinnen Uni Basel – Leichtathletik: Memorial Susanne Meier – Basketball als Basler Schulsport – Fussball: FCB privat: Geisser – Fussball FCB privat: Maissen – Rad Querfeldein: Saladin – Radrennbahn in Basel? – Radsport: Interview mit Otto Vogt –Radsport auch für Mädchen – Sportmuseum – NEBELSPALTER-SATIREN- Kontakt – Gästebuch

________________________________________

Soll sich die Schweiz verdeutschen? Felix Feigenwinters Gedanken zur Schweiz-Analyse von Hans-Hermann Tiedje in der “Neuen Zürcher Zeitung” vom 10.12.2012 – “Warum verkauft sich die Schweiz so schlecht?”:

Hans-Hermanns Tiedjes Schweiz-Analyse liefert eine Reihe scharfsinniger Erkenntnisse mitsamt Anregungen zur Überwindung der Krise. Die Quintessenz gipfelt in dem Satz: “Das Land sollte agieren und nicht immer nur reagieren”. Der gute alte Friedrich Dürrenmatt legte einem seiner Protagonisten die Idee in den Mund, die Welt würde untergehen oder “verschweizern”. In seiner heiter-ironischen Vision schwang noch eine schöne Portion überlegener Weltbetrachtung aus selbstbewusster Schweizer Sicht mit; doch inzwischen ist ein neues Jahrtausend angebrochen, und wir Schweizer scheinen uns mit der Schreckensprognose vertraut machen zu müssen, dass unser Land langsam aber sicher zum Entwicklungsland verkommen könnte, sofern wir nicht dagegen steuern. Tröstlich ist immerhin, dass Herr Tiedje die Schweiz neben Deutschland immer noch “für das beste Land der Welt” hält und die Lage nicht als hoffnungslos einschätzt, vorausgesetzt, das offenbar unzeitgemäss gewordene schweizerische Understatement und defensive Feilschen um Sonderrechte mit Beharren auf überholtem Sonderfall-Status weiche einem offenen, offensiv-forschen Auftreten. Müsste sich die Schweiz also sozusagen verdeutschen, um sich international wieder besser durchsetzen zu können? F.F.

Ächtung statt Achtung von Chaos und Gewalt Kommentar zum (manchmal allzu toleranten) Umgang mit gewalttätigen sogenannten Fussballfans (“Basler Zeitung”, April 2014):

Gewiss, die Dialogbereitschaft des eloquenten Präsidenten des Fussballclubs Basel, Bernhard Heusler, ist grundsätzlich zu begrüssen. Doch pädagogisches Bemühen stösst an Grenzen: Chaoten und Gewaltwütige lassen sich durch Gespräche und Argumente nicht immer beeindrucken. Fussball ist ein Spiel mit klaren Regeln, erfordert neben Leidenschaft und Kreativität auch Disziplin und Fairness – auch von den Zuschauern. Die Rote Karte, will sagen Bestrafung nicht nur für Spieler, sondern ebenso für krass gegen Regeln verstossende sogenannte Fans ist/wäre daher angemessen. Klare Ächtung (statt Achtung, gar Bewunderung und Verharmlosung) von Chaos und Gewalt wäre auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse und förderte das Fairplay. FCB-Veranstaltungen sind nicht nur eine clubinterne Angelegenheit, sie strahlen in eine breite Öffentlichkeit. Felix Feigenwinter

_______________________________

Felix Feigenwinter als Reporter und Interviewer unterwegs…

… bei Recherchen zu einer Dorfreportage im Oberbaselbiet:

- INTERVIEWS

- POLITIK(ER)

- REPORTAGEN

- KOMMENTARE

- KOLUMNEN

- GASTBEITRÄGE BAZ

- KULTUR

- SPORT

- BASEL VON HINTEN

- GESCHICHTLICHES

- SATIRISCHE TEXTE

- LESERBRIEFE

– Curriculum und weitere Texte von Felix Feigenwinter

– Reminiszenzen aus meinem Journalistenleben

_______________________________________________

Felix Feigenwinter erinnert sich: “Als junger Mensch wollte ich nur Schriftsteller sein, Geschichten schreiben, dichten. Aber die Zeitungsredaktoren, denen ich meine ersten Geschichten und Gedichte zur Veröffentlichung im Feuilleton schickte, delegierten mich an Veranstaltungen, damit ich darüber schreibe. So wurde ich Journalist.”

_______________________________________________

LINKS ODER RECHTS?

In den 1970er Jahren versuchten Repräsentanten politischer Parteien vergeblich, mich einzuspannen. Als Journalist hatte ich aufklärerisch gewirkt, z.B. für die Entkriminalisierung der Militärdienstverweigerer aus Gewissensgründen und für die straflose Schwangerschaftsunterbrechung (Fristenlösung) argumentiert. Ich schrieb Artikel gegen den Bau des Atomkraftwerks Kaiseraugst, setzte mich für die Besserstellung alleinstehender Mütter und ihrer Kinder ein. Ungewollt erwarb ich mir den Ruf eines “Linken”. Ein “Progressiver” wollte mich auf eine Parteiliste für die Grossratswahlen setzen – doch ich lehnte ab. Und als mir ein Vertreter des damaligen “Landesrings der Unabhängigen” (kein “Linker” im marxistisch-sozialistischen Sinn, aber ein kämpferischer AKW-Gegner) eine Stelle im Basler Parteisekretariat anbot, verweigerte ich mich mit der Begründung, ich wünschte parteipolitisch unabhängig zu bleiben – auch von den “Unabhängigen”…

Heute nun, alt geworden und parteilos geblieben, wurde ich (längst nicht mehr Berufsjournalist, sondern gelegentlicher Leserbriefschreiber) mit dem Urteil konfrontiert, meine jüngsten Meinungsäusserungen seien “konservativ”. Aus der “linken” werde ich jetzt also offenbar in die “rechte” Ecke geschoben. Aber nach wie vor hinterfrage ich ideologische Phrasen und plappere keine Parteiparolen nach – ich bleibe skeptisch und kritisch. Kurzum: Ich denke und schreibe weiterhin weder “links” noch “rechts”, sondern selbständig.

Felix Feigenwinter, Basel

_______________________________________________

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 23. Juni 2014 in der “Basler Zeitung” als Reaktion auf Tamara Wernlis Text “Wie viel Recht auf Privatsphäre hat ein Politiker?” (BaZ 18.6.14):

LIEBER AUTHENTISCH ALS SCHEINFREUNDLICH

Charisma der Freundlichkeit spiele für die Vertrauenswürdigkeit einer Person die grösste Rolle, zitiert Tamara Wernli den PR-Berater Klaus Stöhlker. Die Einsicht entspricht gängiger Gebrauchspsychologie; professionelle Imagepflege und Verhaltenserziehung auch zu kommerziellen Zwecken machen sie sich zu eigen. Das Ergebnis ist ein menschliches “Produkt”, das sein Image mit Dauerlächeln und angenehm-kommunikativem Auftreten verbessern will. Kantige, gar grimmige Figuren, wie sie die Politik früher stets hervorbrachte, sind in der Konsum- und Spassgesellschaft kaum gefragt. Aber Politiker sind nicht nur “Promis”, sondern sollten Anliegen der Bevölkerung umsetzen; hinter oberflächlicher Maske sind Qualitäten gefragt. So gesehen gefällt mir das eher unfreundliche, aber authentische Verhalten von Regierungsrat Baschi Dürr, sein Privatleben betreffend. Seine Verweigerung erhöht seine Glaubwürdigkeit. Auch Politiker haben ein Recht auf Privatsphäre; deren Schutz soll nicht voyeuristischer Sensationsgier geopfert werden.

Felix Feigenwinter, Basel

_______________________________________________

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 10. September 2014 in der “Basler Zeitung” als Reaktion auf den Text “Adie, BaZ, das wars für mich” von Brigitta Hauser-Schäublin in der Rubrik “Einspruch” (BaZ 9.9.14):

MEINUNGSMONOPOL IST GEBROCHEN

Nachdem schon Hunderte Leser mit dem heroischen Schlachtruf “Rettet Basel!” nach der Rettung der letzten Basler Tageszeitung (früher waren’s vier) durch Christoph Blocher kollekti v empört ihr BaZ-Abo gekündigt haben, verabschiedet sich nun auch Brigitta Hauser-Schäublin*, die sich anfangs noch eine “Vielfalt der journalistischen Meinungen” erhoffte. Auch wenn ihr Widerwille nachvollziehbar ist, wo es “um angeblich von Frauen bedrohte Männlichkeit geht”, ihr Vorwurf der tendenziösen Einseitigkeit, die Basler Zeitung sei ein “Partei- und Personenblatt ihrer Eigentümer” mit Kolumnist Helmut Hubacher als “einsamen Rufer in der Wüste”, der als Feigenblatt genutzt werde, scheint mir doch übertrieben. Hat sie zum Beispiel sämtliche kritischen Texte anderer sozialdemokratischer Querköpfe wie Martin Schubarth und Roland Stark übersehen, das Interview mit Jean Ziegler, die Kolumnen von Regula Stämpfli? Die historisch reflektierenden Artikel von Chefredaktor Markus Somm zu aktuellen politischen Themen provozieren auch Widerspruch (der in der von Somm geleiteten Basler Zeitung aber nicht unterschlagen wird), bereichern die demokratische Debatte, beflügeln die intellektuelle Auseinandersetzung. Und nicht zu vergessen: Die regelmässigen Analysen zum “Antizionismus” der Schweizer Linken und des islamischen Antijudaismus haben Seltenheitswert in der schweizerischen Medienlandschaft. Ich jedenfalls geniesse die Lektüre der BaZ, die ein Meinungsmonopol endlich vielfältig gebrochen hat.

v empört ihr BaZ-Abo gekündigt haben, verabschiedet sich nun auch Brigitta Hauser-Schäublin*, die sich anfangs noch eine “Vielfalt der journalistischen Meinungen” erhoffte. Auch wenn ihr Widerwille nachvollziehbar ist, wo es “um angeblich von Frauen bedrohte Männlichkeit geht”, ihr Vorwurf der tendenziösen Einseitigkeit, die Basler Zeitung sei ein “Partei- und Personenblatt ihrer Eigentümer” mit Kolumnist Helmut Hubacher als “einsamen Rufer in der Wüste”, der als Feigenblatt genutzt werde, scheint mir doch übertrieben. Hat sie zum Beispiel sämtliche kritischen Texte anderer sozialdemokratischer Querköpfe wie Martin Schubarth und Roland Stark übersehen, das Interview mit Jean Ziegler, die Kolumnen von Regula Stämpfli? Die historisch reflektierenden Artikel von Chefredaktor Markus Somm zu aktuellen politischen Themen provozieren auch Widerspruch (der in der von Somm geleiteten Basler Zeitung aber nicht unterschlagen wird), bereichern die demokratische Debatte, beflügeln die intellektuelle Auseinandersetzung. Und nicht zu vergessen: Die regelmässigen Analysen zum “Antizionismus” der Schweizer Linken und des islamischen Antijudaismus haben Seltenheitswert in der schweizerischen Medienlandschaft. Ich jedenfalls geniesse die Lektüre der BaZ, die ein Meinungsmonopol endlich vielfältig gebrochen hat.

Felix Feigenwinter, Basel

*Brigitta Hauser-Schäublin, Basel, ist Professorin für Ethnologie an der Universität Göttingen.

_______________________________________________

WER INSTRUMENTALISIERT WAS UND WOZU?

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” vom 19. Januar 2015 als Reaktion auf den Artikel “Kleiner Charlie ganz gross” (BaZ 15.1.15):

So phänomenal die vom internationalen politischen und religionspräsentierenden Establishment begleiteten Massenkundgebungen gegen das Blutbad in der Redaktion von Charlie Hebdo auch waren, dem einhellig verkündeten “Je suis Charlie!” ist nicht zu trauen. Waren es nicht dieselben Kreise, die sich aktuell im Auftrieb der Massen in mainstreamiger Eintracht angeblich so sehr für unbegrenzte Meinungsfreiheit einsetzen, die vor noch nicht langer Zeit gegenüber den Schöpfern der allseits als “mittelmässig” geschmähten dänischen Mohammed-Karikaturen jede Solidarität vermissen liessen? Im gleichen Atemzug, mit dem sie heute “Je suis Charlie” skandieren zugunsten einer angeblich hoch geschätzten Meinungsfreiheit (inklusive Religionskritik), diskreditieren sie andere Demonstranten, die von diesem demokratischen Recht Gebrauch machen, und werfen diesen ausgerechnet “Instrumentalisierung” und “Missbrauch der Meinungsfreiheit” vor.

Felix Feigenwinter, Basel

_______________________________________________

MEINUNGSAUSTAUSCH OHNE IDEOLOGISCHE SCHEUKLAPPEN

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” vom 11. März 2015 als Reaktion auf das Interview mit Christoph Blocher in der BaZ vom 2.3.15 und die Replik von Elisio Macamo in der BaZ vom 9.3.15:

Im BaZ-Interview erschien Christoph Blocher als fast grenzenlos neugierige, kreative und risikofreudige Persönlichkeit, die vorurteilslos und ohne Berührungsängste in der grossen weiten Welt agiert und ihre Erfahrungen mit fremden Menschen und Mentalitäten originell zu interpretieren wagt. In seiner Replik erwidert Professor Elisio Macamo aus kompetenter afrikanischer Sicht und mit geistreicher Eloquenz das Gespräch mit dem Unternehmer, Entwicklungshelfer (ja, auch das!) und aufsässig-provokanten Politiker, ohne dabei dem verbreiteten dümmlichen “Anti-Blocher-Reflex” zu verfallen. Ich habe beides mit Vergnügen und Erkenntnisgewinn gelesen. So wünschte ich mir die Auseinandersetzung auch anderswo: freier Meinungsaustausch ohne ideologische Scheuklappen.

Felix Feigenwinter, Basel

________________________________________________

RESIGNATION WEICHT NEUEM OPTIMISMUS

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 3. Juli 2015 in der „Basler Zeitung“ als Kommentar zur Wahl des neuen Direktors des Kunstmuseums Basel:

Als bewundernder Besucher des Kunstmuseums seit meinen Jugendjahren wiegte ich mich Jahrzehnte lang im Glauben, Basel erfreue sich einer weltweit einzigartigen Kunstsammlung. Dass manche der hier versammelten Schätze aus 700 Jahren europäischer Kunstgeschichte im Besitz von privaten Stiftungen sind, etwa die hochkarätigen Leihgaben aus der Rudolf-Staechelin-Sammlung, beeinträchtigte meine Begeisterung nicht.

Doch dann die ernüchternde Meldung, dass ausgerechnet die repräsentativsten Bilder der impressionistischen und nachimpressionistischen Meister aus dem Museumsangebot verschwinden sollen, weil der Staechelin-Family Trust über sein Eigentum anders verfügen will… Ein Schock für viele Kunstliebhaber, wie mir Gespräche mit anderen Museumsbesuchern bestätigten, die zum Teil gar unverhohlene Wut über den vermuteten fehlenden Einsatz der (des) politisch Verantwortlichen ausdrückten… Aber nun dies: Die Wahl des hochgelobten neuen Museumsdirektors Josef Helfenstein (nomen omen est?) lässt wieder hoffen. Da kann sich auch der als Kulturminister umstrittene Guy Morin in neuem Glanz sonnen.

Felix Feigenwinter, Basel

__________________________________________________________________

POSTUME ANERKENNUNG DER MALERIN ADELHEID DUVANEL

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 3. Juni 2016 in der bz / nordwestschweiz, betr. Artikel von Martina Kuoni „Wenn der Alltag zum Ungeheuer wird“ in der „Basellandschaftlichen Zeitung“ vom 21. Mai 2016.

Martina Kuoni sei gedankt für ihr aufmerksames und subtiles Gedenken anlässlich des 80. Geburtstags der in Pratteln und Liestal aufgewachsenen Basler Luchterhand-Autorin Adelheid Duvanel (1936-1996). Ergänzend sei daran erinnert, dass die ebenso aussenseiterische wie bemerkenswerte Schriftstellerin zuerst im Ausland etablierte Anerkennung fand (1984 mit dem Kranichsteiner Literaturpreis), bevor sie in ihrem Heimatland entsprechend geehrt wurde (1987 mit dem Basler Literaturpreis, 1988 mit dem Gesamtwerkspreis der Schweizer Schillerstiftung und 1995 mit dem Gastpreis der Stadt Bern). In seinen Büchern «Die tintenblauen Eidgenossen» (2001) und «Das Kalb vor der Gotthardpost» (2012) reflektierte der Literaturprofessor Peter von Matt postum über die eigenwilligen Geschichten dieser besonderen Repräsentantin der Schweizer Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Malerin fand Adelheid Duvanel erst nach ihrem Tod öffentliche Beachtung, zuerst 1997 in einer Gedenkausstellung im Kunstmuseum Solothurn im Rahmen der damaligen Literaturtage, später dann 2009 in der Ausstellung «WÄNDE dünn WIE HAUT», einer umfassenden Präsentation des zeichnerischen und malerischen Werks der Künstlerin im «Museum im Lagerhaus» in St. Gallen, wo die Museumsleiterin Dr. Monika Jagfeld das in Basel ignorierte Werk kompetent analysierte.

Felix Feigenwinter, Basel

Ausstellungskatalog “Wände, dünn wie Haut” des Museums im Lagerhaus, St. Gallen, mit Bildern und Texten der Malerin und Schriftstellerin Adelheid Duvanel-Feigenwinter und einer umfassenden und fundierten Analyse von Kuratorin Dr. Monika Jagfeld (Sonderausstellung 2009):

https://unterricht.phwa.ch/wp-content/uploads/2017/07/Duvanel-Bilder-und-Texte.pdf

___________________________________________________

DESIGN UND GAGS STATT INHALT

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” am 18. Januar 2016 als Reaktion auf den Artikel “Tod der Arena” in der BaZ vom 9.1.16:

Den Zuschauerschwund der TV-“Arena” mangelnder rhetorischer Brillanz des gelegentlichen Gastes Bundesrat Schneider-Ammann zuzuschreiben, lenkt von den wirklichen Gründen ab. Die einst populäre, politisch prägende “Arena” krankt eher an einem verunglückten neuen Konzept: dass zum Beispiel das Publikum in dieser früher vielbeachteten Fernsehsendung am Freitagabend nur noch als schemenhafte Staffage eingesetzt wird; schattenhaft, gesichtslos, fahl, auch absolut stumm schwebt es gespenstisch im dunklen Hintergrund (inzwischen leicht abgemildert). Das wirkt wie ein Affront gegen die Idee der direkten Demokratie, in der das Volk, die Stimmbürger, und nicht deren Beauftragte, die gewählten Politiker, sowie Experten (und schon gar nicht ein Fernsehmoderator) das letzte Wort erhalten sollten. Störend sodann die zuweilen läppischen Gags als seichte Unterhaltungseinlagen, die vor allem der Profilierung des Moderators dienen, aber einen flüssigen und vertieften Meinungsaustausch verhindern. Kurzum, Design und Gags dominieren zu sehr, schwächen die substanzielle Strahlkraft der “Arena”.

Felix Feigenwinter, Basel

____________________________________________________

REGIMEHÖRIG UND DEMOKRATIEPHOBISCH

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” am 8. Juli 2016 als Reaktion auf den Artikel “Die permanente Revolution bürgerlicher Art” in der BaZ vom 5.7.16:

Mit dem Beispiel des Spiegel-Leitartikels zum Brexit belegt Erik Ebneter den Wandel des einst als besonders obrigkeitskritisches und unbestechliches «Sturmgeschütz der Demokratie» berühmten deutschen Nachrichtenmagazins zum (EU-)regimehörigen, demokratiephobischen Blatt. Ironie der Geschichte: Der Spiegel entstand nach dem zweiten Weltkrieg auf Initiative britischer Armeeangehöriger, die im besetzten Deutschland nach dem Vorbild der englischen Zeitschrift New Review ein Presseorgan für Meinungsfreiheit schaffen wollten, um «die besiegten Deutschen für die menschliche Kultur zurückzugewinnen». Der damit beauftragte Rudolf Augstein, verdienstvoller Gründer, langjähriger Herausgeber und Chefredaktor, schrieb im Rückblick über das von ihm beharrlich befolgte journalistische Ethos: «Eisern blieb der Grundsatz, vor keiner Autorität, nicht einmal vor einer befreundeten, zu kuschen.» Dieses Feuer, dieser britisch-demokratische Widerstandsgeist prägte die Arbeit in der Spiegel-Redaktion jahrzehntelang, scheint aber die Jahrhundertwende nicht überdauert zu haben.

Felix Feigenwinter, Basel

______________________________________________________

Kein Friede ohne Demokratie

Kommentar von Felix Feigenwinter betreffend Helmut Hubachers Kolumne „Wären wir ohne EU besser dran?“ in der „Basler Zeitung” vom 9. Juli 2016:

Kriege werden meist von Diktatoren angezettelt, nicht von Demokratien. Der Glaube an eine friedenssichernde EU, mit ihren heute eklatanten Demokratiedefiziten und dem offen zugegebenen Demokratieargwohn seiner reformunwilligen Exponenten, sollte den Blick auf den aktuellen Zustand dieses bürokratischen Konstrukts nicht verschleiern. (Friedenssichernd war übrigens primär die NATO!) Bemerkenswert, wenn ausgerechnet Sozialdemokraten (die doch für soziale Sicherheit kämpften) Warnungen wie die von Baberowski ignorieren:

«Der Sozialstaat kann nicht überleben, wenn die ganze Welt eingeladen ist, sich zu nehmen, was andere hart erarbeitert haben. Die nationalstaatliche Souveränität ist ein kostbares Gut, das die Freiheit sichert.»

Statt die Gefährdung der in Jahrzehnten geschaffenen gut funktionierenden Sozialwerke zu verhindern, wird die EU-betriebene Zersetzung demokratisch-föderalistischer Strukturen und nationaler kultureller Identitäten hingenommen. Müsste ein Europäer, der in einer direkten Demokratie basisdemokratisch sozialisiert wurde, der Entwicklung zu einem in Brüssel zentralverwalteten (und von Berlin aus diktierten?) europäischen Einheitsstaat nicht wache Skepsis statt blauäugiges Wohlwollen entgegenbringen?

Felix Feigenwinter, Basel

_______________________________________________________

Sprach die Kaiserin von Europa?

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” am 28. Juli 2016, als Reaktion auf die Kolumne von Regula Stämpfli “Wir schaffen das, oder?” in der BaZ vom 26.7.16:

Regula Stämpflis Generalabrechnung mit Angela Merkels alternativloser “Wir schaffen das”-Politik beeindruckt; sogar der SP-Vize-Kanzler Gabriel kriegt sein Fett weg. Die Beurteilung, der Satz “Wir schaffen das!” hebe sich von den sonst sinnentleerten Worthülsen der CDU-Kanzlerin erstaunlich deutlich ab, ist besonders brisant.

Aber wie eindeutig ist dieses “Wir”? Wer ist damit gemeint? Die deutsche Bundeskanzlerin schloss in letzter Konsequenz (demokratisch nicht legitimiert!) alle von ihrer Politik betroffenen Europäer mit ein (letztlich auch die Nicht-EU-Schweizer…). Sprach da die Kaiserin von Europa?

Zu bedenken gilt, dass Angela Merkel in einer kommunistischen Diktatur sozialisiert worden ist. Als Widerstandskämpferin gegen das DDR-Regime vor dem Mauerfall ist die Pfarrerstochter und junge Physikerin aus Templin nie aufgefallen (um es milde zu formulieren). Offenbar verloren sich ihre herkunftsbedingten Wir-Vorstellungen nach aufgezwungener Auflösung der DDR-Identität ins Grenzenlose.

Felix Feigenwinter, Basel

_______________________________________________

Ein in der Humanistenstadt verkannter Humanist

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der „Basler Zeitung“ am 8. November 2016 unter dem Titel “Ehre auch von offizieller Seite”, als Reaktion auf den Artikel „Im Namen religiöser Toleranz“ in der BaZ vom 4.11.16:

Die längst fällige Rehabilitierung des während seines Lebens und Wirkens in Basel diffamierten, verfolgten und auch nach seinem Tod Jahrhunderte lang fahrlässig bis vorsätzlich missachteten Humanisten Sebastian Castellio ist der privaten Initiative einiger engagierter Idealisten und Gönner zu verdanken. Es wäre an der Zeit, dass sich nun endlich auch das „offizielle Basel“ (die Regierung, die Universität, die Denkmalpflege der Humanistenstadt) um ein angemessenes würdiges Andenken bemüht, sei es durch die Wiederherstellung der aus dem Kreuzgang des Münsters entfernten Grabtafel oder zum Beispiel die Namensgebung eines Universitätsinstituts.

Castellios Botschaft ist auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts von brennender Aktualität – in einer Zeit, in welcher mörderische Bedrohung von Ungläubigen sowie Verfolgung/Kriminalisierung von Meinungsgegnern wieder toleriert und der Protest gegen den Religionsterror als Intoleranz desavouiert wird.

Felix Feigenwinter, Basel

Betreffend Castellio-Rehabilitierung: Schreiben von Felix Feigenwinter an Herrn Dr. Bernhard Vischer, Stansstad:

Lieber, sehr geehrter Herr Dr. Vischer,

_____________________________________________

Stimmbürger sind keine Untertanen

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basellandschaftlichen Zeitung” am 1. Dezember 2016, betreffend Kolumne von Roger Blum “Der Souverän, dem viele misstrauen” in der bz nordwestschweiz vom 29.11.2016:

Wen erstaunt’s, dass der vom deutschen Bundespräsidenten Gauck wiederholt geäusserte Argwohn gegen Volksentscheide auf nationaler Ebene im Land der direkten Demokratie auf verwundertes Kopfschütteln stösst! Für basisdemokratisch sozialisierte Schweizer ist das “Regieren von unten nach oben” Normalität, gehört zum hiesigen Demokratieverständnis. Die vom Staatsoberhaupt eines benachbarten EU-Landes bekundete Stimmvolkphobie offenbart eine verdächtige Obrigkeitsmentalität. Vielleicht ist es u.a. damit zu erklären, dass Gauck (wie übrigens auch die Bundeskanzlerin Merkel) in einer kommunistischen Diktatur aufgewachsen ist, wo Obrigkeitsdenken, regimeverordnet, zum Erziehungsprogramm gehörte, verinnerlicht wurde und nun auch nichtdeutschen Ländern zugemutet wird?

Felix Feigenwinter, Basel

____________________________________________________________

Somm im Rückwärtsgang

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der „Basler Zeitung“ am 13. Juni 2017, als Reaktion auf den Kommentar von Chefredaktor Markus Somm in der „BaZ“ vom 10.6.2017 zu den Neuwahlen in Grossbritannien:

Theresa Mays Verhandlungsmandat für den Brexit ist trotz Wahlverlusten weiterhin demokratisch legitimiert, obwohl sich Jeremy Corbyn als Sieger aufspielt. Markus Somm sollte das eigentlich wissen statt im Nachhinein zurückzukrebsen und die Entscheidung für Neuwahlen vom Ergebnis her delegitimieren zu wollen. Oder meint er vielleicht, die Corbyn-Wähler hätten recht gehabt?

„Brexit heisst Brexit“ war und bleibt ein starkes demokratisches Statement gegenüber den diktatorischen Allüren der EU.

Gefallen hat mir dafür Somms witzige Schilderung der Testosteron-Reaktion der Brüsseler Bosse.

Felix Feigenwinter, Basel

_____________________________________

Der Wahn vom Weltparadies

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” am 22. Juli 2017, als Reaktion auf das Interview mit dem ex-Juso-Präsidenten und SP-Nationalrat Cédric Wermuth “Ich will alles nach links verschieben” in der BaZ vom 20.7.17:

Cédric Wermuth träumt von linker Globalisierung, von der Abschaffung der Nationalstaaten, von der Errichtung eines Weltstaates. Seine Wähler aus dem Kanton Aargau, denen er sein Mandat im Nationalrat verdankt, würden sich wohl wundern, wenn ihre Schweizer Renten dereinst durch globalisierte Einheitsrenten ersetzt würden. Als zynisch und geschmacklos empfinde ich die Bewirtschaftung der Bilanz der Ertrunkenen im Mittelmeer; die Probleme der Demographie bleiben tabuisiert. Die Illusion von der Aufhebung aller Grenzen endet bei Wermuth allerdings bei den Finanzmärkten, deren Vertreter für ihn die einzigen Kriminellen zu sein scheinen, die er kennt.

Felix Feigenwinter, Basel

_______________________

Basel tickt anders

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” am 17. April 2018, betreffend “Ewige Rivalen” von Markus Somm in der BaZ v. 14.4.18:

Markus Somms auch historisch interessante Mentalitätsanalyse über die Stadt am Rheinknie und deren Rivalitätsverhältnis zur Limmatstadt lässt sich mit Einschätzungen anderer nichtbaslerischer Baselkenner trefflich bestätigen und ergänzen:

Der langjährige Direktor des Kunstmuseums Basel, Bernhard Mendes Bürgi, ein Ostschweizer, reflektierte vor seiner Pensionierung: “Ich hatte den Eindruck, dass Basel im Vergleich England ist und Zürich Amerika. Zürcher sind unkomplizierte Macher. Wenn sie Erfolg haben, zeigen sie es unverblümt – was man in Basel nicht tut.”

Und Kardinal Kurt Koch, ein Luzerner, früher Bischof von Basel, meinte einst ironisch: “Die Basler müssen immer erst eine Larve anziehen, um ihre Masken ablegen zu können.”

Felix Feigenwinter, Basel

*****

Anmerkung: Ein Tag nach Veröffentlichung des obigen Leserbriefes in der Basler Zeitung erschien in der Neuen Zürcher Zeitung am 18. April 2018 ein Interview mit der Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann, in welchem diese auf die Frage “Wo liegen die Unterschiede der beiden Städte?” antwortete: “Es sind gewisse Mentalitätsunterschiede auszumachen. In Basel macht man oft auf Understatement, in Zürich zeigt man eher, was man hat und kann.” Und auf die Frage “Was kann Zürich von Basel lernen?” meinte Frau Ackermann: “Eine Portion Selbstironie”. Diese komme am Zürcher Sechseläuten im Vergleich zur Basler Fasnacht schon etwas zu kurz. – In einem Kommentar fragt David Sieber in der Schweiz am Wochenende vom 21. April 2018: “Ist es eine Beleidigung oder ein Kompliment, wenn Christoph Blocher Basel als eine ‘eigene Region, die nicht schweizerisch sein will’ bezeichnet? Er sagte das am Mittwoch an der Pressekonferenz zum Verkauf der Basler Zeitung an Tamedia. Dies als Begründung, weshalb er die Zeitung nicht auf der nationalen Bühne verankern konnte. Blocher wirkte dabei resigniert. Verstärkt wurde dieser Eindruck durch sein Eingeständnis vor versammelter BaZ-Redaktion, es sei wohl ein Fehler gewesen, die Zeitung zu übernehmen. Blocher wurde nie warm in Basel. Das liess er immer wieder mal durchblicken. Weil die Region tatsächlich nicht seinem Schweiz-Bild entspricht.”

Droht Informations- und Meinungseinfalt?

Leserbrief von Felix Feigenwinter betreffend Kolumne von Roland Stark „Eintopf nährt nicht immer“ in der „Basler Zeitung“ vom 19. Juli 2018. Der Leserbrief erschien in der “BaZ” vom 24. Juli 2018:

Kolumnist Roland Stark, ein „Linker“, befürchtet im Hinblick auf die Übernahme der „BaZ“ durch Tamedia den Verlust der Informationsvielfalt. Ich teile sein Unbehagen. Als Leser und Freund demokratischer Debatten frage ich mich: Wo kann ich in Zukunft die unverwechselbar eigenständigen, sowohl intellektuell anspruchsvollen als auch vergnüglichen (weil herz- und geisterfrischend witzigen), auch zum politischen Widerspruch anregenden Wochenkommentare von (ab Herbst leider nicht mehr) Chefredaktor Markus Somm lesen? Wo finde ich im gleichgeschalteten Eintopf andere kritische, informative und uneingeschüchterte Texte, zum Beispiel von David Klein? Und: fallen weitere „nicht konforme“ Stimmen der Zensur zum Opfer, was der reihenweise Auszug bester Mitarbeiter nahelegt?

Andere „Linke“ bejubelten die Übernahme der letzten einstigen Stadtbasler Tageszeitung durch das Medienunternehmen aus Zürich – nachdem sie die mit vielfältigen Kolumnen und Repliken debattierfreudige Somm-„BaZ“ mit der Boykott-Aktion „Rettet Basel“ einfältig bekämpft hatten. Was für ein Pyrrhussieg!

Felix Feigenwinter, Basel

___________________________________

Fröhliche Tage mit “Räbeli”

Leserbrief von Felix Feigenwinter betreffend: Belästigung durch Tauben und Krähen in Wohnquartieren, BaZ diverse; Eines Tages werden uns die Vögel fehlen; BaZ 7.8.18. Dieser Leserbrief erschien in der “Basler Zeitung” vom 16. August 2018:

Zur Abwechslung ein eher unpolitischer Beitrag mit subjektivem Erfahrungsgehalt zur Diskussion über “Lärm und Dreck von Tauben und Krähen”:

Auch ich fand das Krähengekrächz nicht besonders attraktiv, bis ich letztes Jahr eine junge Rabenkrähe persönlich kennenlernen durfte. Während drei Monaten besuchte, überraschte und erfreute uns dieser Vogel täglich mit kindlicher Anhänglichkeit, nachdem er im August vor einer Katze auf unsere Terrasse geflüchtet war und sich bei uns schnell heimisch fühlte. “Räbeli”, so nannten wir den geflügelten Boten aus einer anderen Welt, kannte bald alle Hauseingänge, wartete an der Bushaltestelle auf uns (wollte auch mit in den Bus), begleitete uns auf der Schulter sitzend zum Quartierlädeli und ins Gartencafé, zog Scheine aus dem Portemonnaie und erheiterte auch andere mit allerlei Schabernack. An einem nasskalten, nebligen Novembertag blieb “Räbeli” dann plötzlich verschwunden. Seither vermissen wir sein morgendliches Begrüssungsgekrächz.

Felix Feigenwinter, Basel

__________________________________________

Ungemütlicher Centralbahnplatz

Leserbrief von Felix Feigenwinter betreffend Sanierung des Basler Centralbahnplatzes (BaZ diverse), erschienen in der “Basler Zeitung” vom 18. August 2018:

Im Volksmund heisst der Centralbahnplatz auch “Rentnervernichtungsplatz”. Will sagen: Fussgänger müssen vor den ÖV-Vehikeln aus allen Richtungen um ihr Leben springen, ohne den Schutz von Fussgängerstreifen beanspruchen zu können. Nicht nur Rentner, auch Schüler, Studenten, junge und ältere Erwerbstätige, Touristen, Familien mit kleinen Kindern undsoweiter sind von der chaotischen Verkehrssituation täglich betroffen. Eine gefährliche, aber nicht die einzige Schwachstelle auf diesem “Wimmelplatz”: Die ersatzlose Beseitigung des einstigen Kiosks mögen viele von diesem “Luxus” Entwöhnten inzwischen verschmerzt haben. Ein anderes Thema wäre der Mangel an Sitzgelegenheiten für die Tram-Fahrgäste, belastend vor allem für Stehbehinderte. Und schliesslich: Bei aller Schwärmerei für die sogenannte Ästhetik der Traminseldächer – im Ernstfall sind sie unzweckmässig: Bei Wind und Regen wird man darunter unsanft geduscht. – Ob die fürs Frühjahr 2019 geplante Sanierung alle diese Mängel beheben kann oder soll? Benützerfreundliche Lösungen wären gefragt.

Felix Feigenwinter, Basel

____________________________

Basel wird zugeriegelt

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” vom 21. September 2018, betreffend Artikel “Ein düsterer Koloss” in der BaZ vom 19.9.18.

Nun haben also auch die Grossbasler im Gundeli ihren “Riegel”, nachdem sich die Kleinbasler im Gebiet Greifengasse-Claraplatz-Clarastrasse-Rosentalstrasse schon seit Jahren wegen des Mustermesse-Neubaus “zugeriegelt” fühlen. Der graue Koloss hinter dem Bahnhof SBB/SNCF ist ein weiteres Ausrufezeichen der Architekten Herzog & de Meuron, die das Basler Ortsbild im Süden und im Norden, im Osten und im Westen Aufsehen (sowie Ärger) erregend neu prägen. Ob solche Bauten als Ausdruck einer Zeitenwende zu Beginn eines neuen Jahrtausends in Zukunft ebenso jene Wertschätzung und lange Lebensdauer finden wie die bewunderten traditionellen Baudenkmäler der Stadt? Das darf bezeifelt werden.

Felix Feigenwinter, Basel

_________________________________________________

Abschottung statt Meinungsaustausch

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 15. Oktober 2018 in der “Basler Zeitung”, betreffend: Studierendenrat will “Weltwoche” aus der Universität verbannen; BaZ diverse:

Wie kommt es, dass Vertreter heutiger Jugend in akademischer Ausbildung – quasi die zukünftige Elite unserer Gesellschaft – keine Vorstellung von demokratischen Grundregeln mehr haben? Welch geistiges Armutszeugnis, dieser diktatorische Boykottversuch in den Gefilden der Uni Basel, in einem demokratischen Land, dieser Wille zur geistigen Abschottung, zur Unterdrückung von Meinungsvielfalt, diese Angst vor intellektueller Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen! Ausgerechnet in Basel, wo der “BaZ”-Boykott (“Rettet Basel”) den Bevormundungsbedarf doch schon gedeckt haben sollte…

Kann es sein, dass hier Studierende am Werk sind, die in den Grundschulen von ideologisch festgefahrenen Lehrern zu antidemokratischem Einheitsdenken indoktriniert worden sind?

Felix Feigenwinter, Basel

________________________________________

Migrationspakt unter der Lupe

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 5. Dezember 2018 in der “Basler Zeitung”, betreffend “Druck der Populisten nachgegeben” von Rita Schiavi in der “BaZ” vom 26. 11.18:

Der UNO-Migrationspakt halte fest, dass die Staaten ihre Migrationspolitik selber bestimmen, schreibt Rita Schiavi. Der betreffende Satz im UNO-Text täuscht. Er widerspricht dem übrigen Inhalt des Paktes und wirkt wie ein nachträglich eingefügter Beschwichtigungsversuch. Was klar dominiert, ist die lange Latte von Verpflichtungen, die die Regierungen bestätigen sollen – so die Zumutung, kritische Medienberichte über die Migration zu unterbinden (d.h. Medienzensur, Unterdrückung von Meinungsfreiheit!). Auch die geforderten Migrationsrechte gehören unter die Lupe, wie bedingungslose Sozialleistungen. Befürchtungen, bestehende Sozialnetze würden überfordert und beschädigt, sogar zerstört, als “rechtspopulistisch” abzutun, ist billig.

Schönredner beruhigen, der UNO-Migrationspakt sei ja nicht rechtsverbindlich. Unverbindliche Verpflichtungen? Ausgerechnet nur die Behauptung, die Entscheidungsautonomie der Länder bleibe gewahrt, soll verbindlich sein? Mit bizarrer Logik und Augenwischerei wird der Pakt voller Tücken als schmackhaft serviert. Wacher Argwohn und demokratische Debatten sind vonnöten.

Felix Feigenwinter, Basel

________________________________________

Undemokratische UNO-Staaten

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 12. Dezember 2018 in der “Basler Zeitung”, betreffend “An Volk und Parlament vorbei” in der “BaZ” vom 11.12.18:

Globalisierung contra Demokratie – ein schwieriges Thema. Wie Silvio Borner aufzeigt, unterminieren fragwürdige internationale Interessen und bürokratische Verfahren die nationalen Parlamente und das Recht des Stimmvolks in einer direkten Demokratie wie der Schweiz. Der Bundesrat war deshalb gut beraten, den UNO-Migrationspakt nicht sofort zu unterschreiben, sondern das undurchsichtige Papier dem Licht der demokratischen Überprüfung auszusetzen. Das Unverständnis undemokratischer UNO-Staaten und -Funktionäre ist kein Grund, unsere eigene Demokratie zu missachten.

Felix Feigenwinter, Basel

________________________________________________

Sozialwerke könnten nicht überleben

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 24. Dezember 2018 in der “Basler Zeitung”, betreffend “Die Sehnsucht nach Zuwanderung” in der “BaZ” vom 20.12.18:

Zu einer verantwortungsvollen Migrationspolitik gehört auch die realistische Einschätzung der Folgen einer unbegrenzten Zuwanderung mit leichtem Zugang zu Sozialleistungen, wie UNO-Richtlinien es vorsehen.

Die Schweizer Sozialwerke sind nicht zufällig ein Erfolg. Sie wurden von klugen Politikern und Stimmbürgern nicht nach dem Giesskannenprinzip, sondern mit Augenmass konzipiert; ein ausgeklügeltes System, das ein reifes Staats- und Selbstverständnis ausdrückt, in dem der Staat weder als feindliche Macht noch als Selbstbedienungsladen begriffen wird und sowohl der Selbstverantwortung als auch dem Solidaritätsgedanken verpflichtet ist. Diese zivilisatorische Errungenschaft gerät im Sog global forcierter Masseneinwanderung unter Druck, was auch von liberalen Wirtschaftspropheten nicht vorausgesehen wurde. Wie viel Zuwanderung verträgt das Land? Diese Frage darf kein Tabu sein. Nicht ohne Grund warnt der Historiker und Gewaltforscher Jörg Baberowski: “Der Sozialstaat kann nicht überleben, wenn die ganze Welt eingeladen ist, sich zu nehmen, was andere hart erarbeitet haben. Die nationalstaatliche Souveränität ist ein kostbares Gut, das die Freiheit sichert.”

Felix Feigenwinter, Basel

____________________________________________________________

Seit wann sind Menschenrechte “rechtsextrem”?

Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 17. Januar 2020 in der „Basler Zeitung“, betreffend „Die christliche Kernbotschaft wird ausgeblendet“ in der BaZ vom 7.1.2020:

Entschuldigung bei wem bitte?

Gut, dass auch Nationalrat Christoph Eymann, ein etablierter Politiker, zur Hetzkampagne gegen Christine Dietrich kritische Worte findet, wobei die ganze Perfidie des Kesseltreibens noch darüber hinaus geht. Rätselhaft bleibt nämlich, warum (wofür und bei wem?!) die gemobbte Pfarrerin sich entschuldigen sollte. Gewiss, die Hexe hat widerrufen – nachdem man ihr die Folterinstrumente zeigte. Offenbar reichte das den Inquisitoren aber nicht.

Felix Feigenwinter, Basel

_____________________________________________________________

Biographische Notizen / Reflexionen / “Warum schreibe ich Geschichten?” / “Meine Schwester Adelheid” / Die Familie Lichtenhahn meiner Mutter / Erlebnisse mit einer Rabenkrähe / literarische Texte: http://felixfeigenwinter.wordpress.com

Aus einem schreibintensiven Leben (Sammlung journalistischer und literarischer Texte von F.F.): http://feigenwinterfelix.npage.de

DIE FAMILIE LICHTENHAHN AUS BASEL – Geschichte einer Stadtbasler Sippe (Väterliche Herkunftsfamilie von Elisabeth Feigenwinter-Lichtenhahn, Mutter des Journalisten Felix Feigenwinter und der Schriftstellerin Adelheid Duvanel-Feigenwinter): https://familielichtenhahn.hpage.com/

_________________________________________________________________________________________________________________

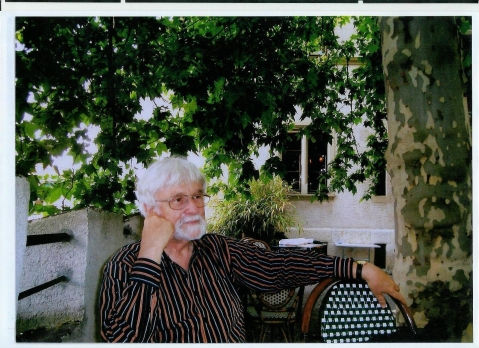

Unten: F.F. im Garten des Restaurants Au Violon in Basel

Während rund fünfzig Jahren schrieb Felix Feigenwinter Geschichten, neben seinen hauptberuflichen Beschäftigungen als Journalist und Redaktor, als Museumsangestellter, später als Sozialversicherungsbeamter und zuletzt als selbständiger Buchverleger. Die Geschichten sind geprägt von einer melancholischen Menschen- und Welt- beziehungsweise Alltagsbetrachtung. Im Mittelpunkt stehen Einzelgänger männlichen und weiblichen Geschlechts, manchmal Psychiatriepatienten, deren Befindlichkeiten und individualistisch-subversive Haltungen geschildert werden, und ihre Verstrickungen in skurrile, zuweilen groteske Geschehnisse.

Mein Wirken als Journalist unterschied sich von jenem als Schriftsteller wesentlich: Hatte ich als Journalist vor allem über das öffentliche Leben zu berichten und Prominente zu interviewen, also die “offizielle Wirklichkeit” darzustellen – notfalls auch kritisch zu hinterfragen, das freilich schon – , so (unter)suchte ich als freier, nur mir selber Rechenschaft schuldiger Geschichtenschreiber Verborgenes und unterwanderte konventionelle Grenzen. Statt “Offizielles” zur Geltung zu bringen, versenkte ich mich als Autor in seelische Abgründe, in individuelle Befindlichkeiten scheinbar gewöhnlicher Privatmenschen, mit Vorliebe für Aussenseiter und Sonderlinge. Dabei erschuf ich Imaginäres – eine kreative Herausforderung, die dem strikt realitätsbezogenen Journalismus fremd ist. – Meine Intention, mich Sonderlingen zuzuwenden, sie als Individuen zu erfassen und zu würdigen, gründete in einer philosophischen, sozusagen anthropologischen Betrachtungsweise. – Den Wert des Individuums suche und sehe ich jenseits opportunistischer Bewertungsklischees. F.F.

GESCHICHTEN VON SONDERLINGEN:

http://feigenwinter.wordpress.com

GESCHICHTEN VOM TOTENTANZ:

http://felixfeigenwinterautor.wordpress.com

SKURRILE GESCHICHTEN:

https://feigenwintergeschichten.wordpress.com/

KRIMINALGESCHICHTEN:

http://feigenwinterkriminalstories.wordpress.com

ERZÄHLUNG Schwelle zum Paradies:

http://schwellezumparadies.wordpress.com

**********

SATIRISCHE BETRACHTUNGEN: http://felixfeigenwintersatiren.wordpress.com

_________________________________________________________

WITZIGE ANTWORT

E-Mail-Kommunikation zwischen zwei Schreibern aus dem selben Geburtsjahr (1939):

Gesendet: Samstag, 17. Dezember 2016 13:08

An: Prof. Francois Fricker *

Betreff: Dein Text in der heutigen Basler Zeitung

Lieber François,

Welche Überraschung: François Fricker als Analytiker amerikanischer Wahlregeln! Wird da die Karriere eines neuen hochkarätigen aussenpolitischen BaZ-Journalisten lanciert?… Dass ich Deinen offenbar auch mathematisch inspirierten Gedanken nur beschränkt folgen kann, scheint mir nur logisch; als Gelegenheitsschreiber von Leserbriefen befinde ich mich längst auf dem Rückzug. In diesem Zusammenhang wiederhole ich meine schon früher formulierte Feststellung:

In der Zeitspanne, während Du Dich verjüngtest, wurde aus mir ein gefühlter Greis.

Mit grosser Bewunderung und einem herzlichen Gruss

Felix Feigenwinter

Lieber Felix,

irgendwie bist Du mir mit Deiner Post zuvorkommen, wollte ich Dir doch schon lange meine Freude über unsere vergangene Zusammenkunft ausdrücken und hoffen, dass sich so etwas gelegentlich wiederholen wird.

Und was Deine schmeichelhafte Bemerkung betrifft, so nehme ich diese mit Vergnügen entgegen. Aber ich gebe mir grosse Mühe, mich nicht weiter zu verjüngen, damit Du Dich nicht noch weiter vergreist fühlst.

In diesem Sinne und mit einem herzlichen Gruss,

François

- *Professor François Fricker (Jahrgang 1939) war in jungen Jahren Lehrer am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium (MNG) in Basel, später – während 30 Jahren ( von 1973 bis 2003) – Professor für Mathematik an der Justus-Liebig-Universität in Giessen. Für Schweizer Zeitungen schrieb er viele kulturhistorische Texte. In seinem Wohnort Basel kennt man ihn auch als Zauberkünstler.

______________________________________________________________________________

„Délai de grâce“

Beglückende Überraschung anfangs März 2018 dank einer Postsendung aus Frankreich: Die Übersetzerin Catherine Fagnot aus Nancy schickt mir das soeben von der belgischen Edition Vies Parallèles, Brüssel, herausgegebene Buch „Délai de grâce“ mit von Frau Fagnot in die französische Sprache übersetzten Texten meiner Schwester Adelheid Duvanel, eine Geschichtensammlung, die 1991 unter dem Titel „Gnadenfrist“ bei Luchterhand, Frankfurt am Main, in der deutschen Originalfassung erschienen ist und nun, 27 Jahre später, im französischen Sprachraum veröffentlicht wird. Grund zur Freude und Dankbarkeit!

Liebe Frau Fagnot,

welch‘ schönes Erlebnis, als ich in meinem Postfach das Paket aus Nancy vorfand und Ihren freundlichen Brief und das neue Buch mit Adelheid Duvanels „Gnadenfrist“-Texten in französischer Sprache in Händen halten durfte! Für mich überraschend, wie schnell dieses Projekt nun verwirklicht werden konnte. Glücklicherweise konnten die Fragen betreffend das Copyright offenbar geklärt werden, was mich natürlich ebenfalls freut.

Für die Zusendung dieser wunderbaren Gabe danke ich Ihnen sehr, ebenso für Ihre nach meiner Einschätzung äusserst kompetente, einfühlsame Übersetzung der einundvierzig Kurzgeschichten meiner Schwester. Auch Cover und Format gefallen mir, die gesamte grafische Gestaltung ist exzellent. Ein gediegenes Buch, ein Gesamtkunstwerk!

Meine Freude über Ihr Geschenk überstrahlt momentan meine Bedrängnis wegen meiner gesundheitlichen Schwierigkeiten (Operation, zermürbende Untersuchungen, endlos scheinende Therapien); auch dafür bin ich Ihnen dankbar.

Mit einem herzlichen Gruss aus Basel

Felix Feigenwinter, 5. März 2018

________________________________________________________________

Frühlingserwachen

Am 18. April 2018 Antwort an einen Bekannten, nachdem dieser per e-mail meinen in der “Basler Zeitung” veröffentlichten Leserbrief gelobt hatte:

“Deine freundliche Aufmerksamkeit und Anteilnahme freut mich, vielen Dank! Krankheiten, Altersmüdigkeit, Folgen der Umzugsstrapazen im letzten Jahr, auch ungemütliche Nebenwirkungen von ärztlich verordneten Therapien veranlassten mich zum Rückzug und z.B. auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in den vergangenen Jahren, das Schreiben von Leserbriefen, aufzugeben. Bis ich letztes Wochenende dank BaZ-Lektüre und wohl auch beflügelt durch allgemeines Frühlingserwachen doch wieder in die Schreibtasten griff. (…)”

________________________________________________________

BARBARA FREY ERINNERT AN MEINE SCHWESTER ADELHEID DUVANEL

Ergreifende Kunde aus Zürich: Im Zentrum Karl der Grosse erinnert die Germanistin und Theaterregisseurin Barbara Frey in einer tiefgründigen Winterrede an ein öffentlich schon fast vergessenes besonderes Stück Schweizer Literatur aus dem letzten Jahrhundert: an die Poesie meiner Schwester Adelheid Duvanel-Feigenwinter. Die langjährige Intendantin am Schauspielhaus Zürich lässt, verwoben mit eigenwilligen und einleuchtenden Assoziationen, Texte meiner 1996 verstorbenen Schwester aufleben. Aus Barbara Freys Rede zitiere ich: „Auf eine Weise ist Duvanel auch eine Geisterseherin. Aber keine esoterische oder vernebelte, sondern eine seltsam nüchterne, lakonische, die sich nicht wundert über die unverrückbare Nähe von Wachzustand und Tiefschlaf, von Vernunft und reiner Phantasie, von Alltagsmensch und Traumgestalt.“

Erinnerungschwere Worte im Januar 2019.

Felix Feigenwinter

—————————

Wiedererweckung des literarischen Werks von Adelheid Duvanel

Ein Lichtblick in der verrückten, traurigen und schaurigen Zeit der Corona-Pandemie:

Der Limmat Verlag Zürich gedenkt meiner Schwester Adelheid mit der Wiedererweckung ihres literarischen Werks. Bereits am 28. August 2020 schrieb mir Erwin Künzli vom Limmat Verlag:

„…tatsächlich haben wir jetzt den Plan gefasst, alle gesammelten Erzählungen Ihrer Schwester herauszugeben zum 25. Todestag im nächsten Jahr. Auch sollen ein Symposium stattfinden und Führungen an ihre Orte und so weiter.“

„Fern von hier“ heisst das voraussichtlich über 500 Seiten starke Buch, dessen Umschlag in der jetzt veröffentlichten Vorschau des Verlags mit einem beeindruckenden Jugendbild meiner verstorbenen Schwester präsentiert wird. Adelheid war noch unverheiratet, hiess also noch nicht Duvanel, sondern Adelheid Feigenwinter, und sie wurde – um 1959/1960 – im Jugend- und Musikcafé Atlantis in Basel fotografiert, wo sie als stille Einzelgängerin oft zu sehen war. Ihre ersten Kurzgeschichten erschienen damals unter dem Pseudonym Judith Januar in den „Basler Nachrichten“.

Felix Feigenwinter, im Dezember 2020

_______________________________________________________________________

Dichtermuseum Liestal und Adelheid Duvanel

In der basellandschaftlichen Kantonshauptstadt Liestal hat sich im vergangenen Jahr der einheimische Ruheständler Albert Wirth, früher u.a. Redaktor der Ciba-Geigy-Zeitung in Basel, mit verschiedenen Vorstössen für die Pflege des öffentlichen Andenkens der hier gross gewordenen Schriftstellerin Adelheid Duvanel-Feigenwinter eingesetzt. Mit einer Rede im Bürgerrat plädierte Albert Wirth dafür, zur Erinnerung an die 1996 verstorbene Autorin einen Weg, eine Strasse oder einen Platz in Liestal nach ihr zu benennen, und mit fundierten schriftlichen Eingaben an Einwohnerräte seiner Partei (CVP) versuchte er, diese zu veranlassen, sich für eine angemessene Berücksichtigung von Adelheid Duvanel, meiner Schwester, in der Dauerausstellung des Dichtermuseums zu engagieren. – Für sein herzhaftes, unermüdliches Engagement danke ich Albert Wirth! Die von ihm deutlich zur Sprache gebrachte, allzu lange verschwiegene Ungereimtheit (Adelheid Duvanels fehlende Präsenz in der Dauerausstellung des Dichtermuseums ihres Herkunftsortes) ist kulturpolitisch brisant; das Anliegen, dieses Manko zu beheben, benötigt wirksame Unterstützung.

In der Veranstaltungs-Vorschau des Dichter- und Stadtmuseums Liestal lese ich nun im Internet, dass am 4. Juni 2021 im Museum die beiden Herausgeberinnen des dieses Jahr im Limmat Verlag Zürich erscheinenden Adelheid Duvanel–Buches „Fern von hier“, Professorin Elsbeth Dangel-Pelloquin und Friederike Kretzen, „diese von ihnen betreute Gesamtausgabe vorstellen werden“. Ausserdem soll der Adelheid Duvanel-Verehrer Dr. Albert M. Debrunner (Basel) „über seine Bemühungen berichten, in Basel die Erinnerung an die bedeutende Autorin wachzuhalten“, und die Kulturaktivistin und Literaturvermittlerin Martina Kuoni „erzählt aus dem schwierigen Leben der Adelheid Duvanel, die einen Teil ihrer Kindheit in Liestal verbrachte“. In der Zeit zwischen 5. Februar und 4. Juni 2021, also innerhalb von fünf Monaten, möchte Kurator Dr. Stefan Hess in seinem relativ kleinen Museum nicht weniger als achtzehn Veranstaltungen zu verschiedenen Themen über die Bühne bringen; jene über Adelheid Duvanel soll die letzte sein, bevor das Museum zwecks Renovation vorübergehend schliesst. Aufgrund bisheriger Erfahrungen ist nicht auszuschliessen, dass das ehrgeizige Programm wegen der auch im neuen Jahr trotz Freigabe von Impfstoffen verschärften Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unterminiert werden könnte. Dessen ungeachtet bleibt die Hoffung, dass in der dann neu zu gestaltenden Dauerausstellung im Museum an der Liestaler Rathausstrasse ein Platz für Adelheid Duvanel eingeräumt wird.

Felix Feigenwinter, im Januar 2021

___________________________________

Späte Genugtuung

Antwort auf eine e-mail der Herausgeberin der Adelheid Duvanel-Gesamtausgabe “Fern von hier“, Professorin Elsbeth Dangel-Pelloquin (Januar 2021):

Sehr geehrte Frau Prof. Dangel,

Herzlichen Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 12. Januar. Die Wiedererweckung des literarischen Werkes meiner Schwester ist für mich eine höchst erfreuliche Überraschung. Trotz diverser Altersbresten, Beeinträchtigungen wegen chronischer Krankheiten, auch Belästigungen durch Spätfolgen eines Unfalls/Sturzes im vergangenen Jahr erfüllt es mich mit Genugtuung, und ich versuche nun, Ihre Fragen zu beantworten.

Da Sie Texte meiner Frau über Adelheid erwähnen, gehe ich davon aus, dass Ihnen das Buch „Scheherezadel – Eine Basler Autorin wird entdeckt“ (1998, Verlag Isishaus) vertraut und zugänglich ist. Dort finden Sie auf Seite 29 ein Verzeichnis des Frühwerks (30 Texte) mit den jeweiligen Erscheinungsdaten der „Basler Nachrichten“. Die Liste beginnt mit der Erzählung „Im Schatten des Irrenhauses“ (3.7.1960) und endet mit der Geschichte „Die Käferwohnung“ (17. 3. 1968). Das wäre die Antwort auf Ihre Erkundigung, ob alle Texte im BN-Sonntagsblatt (also in den Beilagen der Samstagsausgaben) erschienen seien oder anderswo, auch in den Ausgaben der übrigen Wochentage. Im genannten Verzeichnis ist auch angegeben, wenn ein Text nicht im Sonntagsblatt, sondern auf einer BN-Feuilleton-Seite veröffentlicht wurde, wie: „Das Ziel“ (9.1.1961, im Feuilleton, nicht Sonntagsblatt“) und„Wilborada und das Wildschweinchen“ (20.3. 1962, BN-Beilage „Blickpunkt“) – mehr kann ich dazu leider nicht mehr sagen, da ich alles meine Schwester betreffende Material vor vielen Jahren dem Schweizerischen Literaturarchiv in Bern sowie später den Rest, vor allem Bilder, dem „Museum im Lagerhaus“ in St. Gallen überlassen habe.

Vor etwa 25 Jahren habe ich wochenlang im Zeitungsarchiv der UB Basel die in den Sechzigerjahren, vorerst unter dem Pseudonym Judith Januar, in den BN erschienenen Geschichten herausgesucht und kopiert und dieses Material Herrn Vaihinger vom Verlag Nagel&Kimche zur Verfügung gestellt, der es an Peter von Matt weiterleitete, welcher es dann fürs Buch „Beim Hute meiner Mutter“ verwendete.

Im Verlauf Ihrer Recherchen wurden Sie vielleicht auch auf den Katalog zur Ausstellung „Wände, dünn wie Haut“ (2009) im Museum im Lagerhaus St. Gallen aufmerksam, der eine repräsentative Auswahl der von Adelheid gezeichneten und gemalten Bilder vorstellt und dazu eine bemerkenswert umfassende und vertiefte Analyse von Kuratorin Dr. Monika Jagfeld der Merkwürdigkeiten des schwierigen Lebens sowie des bildkünstlerischen und literarischen Werks von Adelheid Duvanel liefert. Dazu der Link: https://unterricht.phwa.ch/wp-content/uploads/2017/07/Duvanel-Bilder-und-Texte.pdf

Der hochinteressante, auch informativ wertvolle Text von Monika Jagfeld enthält leider einen kleinen Fehler, vermutlich aufgrund eines Missverständnisses bzw. einer Verwechslung: „In den 70er Jahren publiziert sie unter dem Namen Martina kleine Tiergeschichten und Alltagsfeuilletons („Allzu Privates“ ) in der Basellandschaftlichen Zeitung…“, schreibt Frau Jagfeld. Meines Wissens ist aber in der Basellandschaftlichen nie etwas von Adelheid erschienen. Vielleicht kam Frau Jagfeld irrtümlich darauf, weil damals ein Teil des „doppelstab“ unter dem Titel „Baselbieter Anzeiger“ erschien. Sie schreiben ja richtig, dass es sich um eine “doppelstab”-Kolumne handelte. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die betreffenden Typoskripte dem Literaturarchiv übergeben. Für den “doppelstab” arbeitete ich zwischen 1965 und 1971 als freier Journalist, und nach einem Unterbruch von zwei Jahren, die ich als Alleinredaktor der aargauischen “Freiämter Zeitung” in Wohlen verbrachte, zwischen 1973 und 1980 als festangestellter Redaktor. Somit ist davon auszugehen, dass “Allzu Privates” in den Siebzigerjahren erschienen ist.

Im übrigen habe ich alles Wesentliche, was ich über meine Schwester, ihr Leben und ihr Schaffen zu sagen hatte und habe in meinen vier Texten „Persönliche Erinnerungen an meine Schwester Adelheid Duvanel“, „Zwerg Julius und das Riesenfräulein“, „Adelheids Reisen ans Meer“ sowie „Ein schwieriges Leben“ festgehalten. Diese schrieb ich mit noch frischem Gedächtnis; heute bin ich 81jährig, und die Erinnerungen sind zum Teil verblasst.

Nun hoffe ich, dass ich Ihnen dennoch einige für Sie nützliche Hinweise und Informationen geben konnte.

Mit freundlichen Grüssen

Felix Feigenwinter

_____________________________________________________________________________________________________________

„…das Knistern und Rascheln von Zeitungspapier“

Auszug aus einem Brief an Odette N., Januar 2020:

„…ich durchlese täglich in einem Basler Café mindestens drei Tageszeitungen (BaZ, bz, NZZ), wobei neben dem Espresso-Schlürfen das Knistern und Rascheln des Zeitungspapiers zum unentbehrlichen sinnlichen Genuss gehört. Vergnügen eines Fossils, ich weiss…“

Felix Feigenwinter über seine déformation professionelle.

________________________________

Corona

Der Verteidigungskrieg gegen die Corona-Viren raubt mir eine meiner täglichen Lieblingsbeschäftigungen. Die notstandsverordnete Schliessung aller Restaurants und Cafés verhindert mein seit Jahren – nein, Jahrzehnten! – behagliches Ritual des täglichen Lesens mehrerer Zeitungen in einem Café.

Die Wissensgewinnung mittels Zeitungslesen habe ich nun, an regenfreien Tagen, in eine Parkanlage verlegt, wo ich nebenbei frische Luft einatmen und die Liebkosungen der Frühlingssonne geniessen kann. Den Lesestoff, den ich bis vor kurzem noch im Café am Zeitungsständer gratis bezog, erwerbe ich neu am (glücklicherweise noch offenen) Kiosk; die Kioskfrau trägt Plastikhandschuhe. Dann spaziere ich, im befohlenen Schutzabstand zu anderen Flaneuren und Flaneusen, durch den Park zu einer leeren Sitzbank, auf der ich mich niederlasse, um mich lesend zu informieren und zu inspirieren. Das holde (bei wechselndem Empfinden manchmal auch schauerliche) Krächzen der in den Baumkronen nistenden Raben berieselt mein musikalisches Gehör. Von Zeit zu Zeit versuche ich meine Hände mit mitgebrachtem Desinfektionsalkohol zu reinigen, scheint’s wirksam im Kampf gegen die mit blossem Auge nicht erkennbaren schädlichen Corona-Viren – unter den ungemütlich verrückten Umständen wohl nützlicher als Espressotrinken…

Meine einfühlsame Schwester Theres empfahl mir am Telefon, auf das mir während des Zeitungslesens so geschätzte Kaffeetrinken nicht zu verzichten, sondern das Getränk zuhause zuzubereiten und in einer Thermosflasche in den Park mitzunehmen. Auch meine liebe Gattin, eifrige Benützerin des Internets, versteht meine altmodische Marotte.

Als über achtzigjähriger chronisch Kranker gehöre ich zur sogenannten Risikogruppe, also zu jenen Individuen, die ihre Wohnung nur zwecks notwendiger Besorgungen (Lebensmittelbeschaffung, Arztbesuch, Gang zur Apotheke) verlassen sollten. Seien Sie solidarisch. BLEIBEN SIE ZUHAUSE. Das Zeitungslesen in anregender Umgebung halte ich für lebensnotwendig – ein Relikt aus meiner früheren Zeit als Journalist, ein subjektives Bedürfnis, heute wohl ein privater Luxus… Wie mache ich das einer Ordnungskraft schmackhaft, die mich vielleicht kontrollieren will?

Mein aufmerksamer, besorgter, vernünftiger Sohn, der in einer anderen Stadt wohnt und arbeitet, mahnte mich – am Telefon – eindringlich, unsere Wohnung nicht einmal zwecks Einkaufens von Lebensmitteln zu verlassen, sondern Hilfsangebote anzunehmen. An solchen fehlt es nicht. Unsere Schwiegertochter übermittelte uns per e-mail die Adresse eines entsprechenden Hilfsdienstes. Und zwei im Haus lebende Nachbarn boten spontan und uneigennützig ihre Hilfe an. Die Solidarität lebt.

Meine in der internetfreien Vergangenheit des letzten Jahrhunderts entwickelte, ins neue Jahrtausend will sagen digitale Zeitalter hinübergerettete Gewohnheit des Lesens von Zeitungen (aus Papier!) mag die Coronakrise vielleicht nicht überleben. Nach einer wissenschaftlichen Studie überleben die tödlichen Viren auf Zeitungspapier bis zu vier Tagen. Das Zeitungenlesen ist scheint’s gefährlich geworden. Und die angedrohte Verschärfung der Ausgehregeln könnte meinem altmodischen Verhalten endgültig den Garaus machen: Totales Ausgehverbot für Risikopersonen! Für wieviele Wochen, Monate wohl? Bis zum Lebensende? Ein solcher Hausarrest machte die ausschliessliche Benützung des Computers zur Informationsbeschaffung unausweichlich. Das beim Lesen so heimelig raschelnde und knisternde Zeitungspapier hätte ausgedient.

Felix Feigenwinter im März 2020

STURZ, CORONA-TEST, GEHSTOCK

Corona-Tests seien freiwillig, auch für Angehörige der sogenannten Risikogruppe. So konnte man seit Ausbruch der unheimlichen Pandemie immer wieder lesen und hören.

Am 25. Juni 2020 überreicht mir aber eine Spitalärztin in der Universitätsklinik Basel (Notfallstation, Beobachtungszone) einen Briefumschlag, der ein persönliches ultimatives Aufgebot enthält – ich lese:

„Obligatorischer Corona-Abstrich vor Nasenbeinreposition am 3.7.20 in der HNO-Poliklinik.“

Von Freiwilligkeit keine Rede mehr…

Doch das Resultat des Corona-Tests (zwei Abstriche tief durchs linke Nasenloch und in meinem Rachen) ist negativ – kurzfristige Erleichterung, ich bin also (noch?) nicht infiziert…

Wie ich in die Klinik kam?!

Am Mittwoch, 24. Juni 2020, nachmittags, war ich auf dem Centralbahnplatz auf dem Weg zur Tramhaltestelle über einen dort nur ein wenig angehobenen Randstein gestolpert. Mit ungebremster Wucht flog ich Kopf voran auf den Asphalt. Dies war mein sechster Sturz innert sechs Jahren, der bisher gravierendste: heftig blutende Nase (Nasenbeinbruch!), zugeschwollenes rechtes Auge, grotesk aufgedunsenes, vielfarbig schimmerndes Gesicht, blutige Stirn. In einem Sanitätsrettungswagen werde ich als Notfall in die Uni-Klinik transportiert. Dort Röntgen des Gehirns, Diagnose: Zwei Gehirnblutungen. Deshalb während 24 Stunden betreuter Aufenthalt in der Beobachtungszone der Notfallstation.

Ja, nun ist es soweit: Hatte ich nach meinem vorletzten Unfall, vor meinem letzten Sturz, noch jede Gehhilfe als Zumutung abgelehnt, als Angriff auf meine (eingebildete) Souveränität, so wertschätze, ja liebe ich inzwischen meinen freundlichen, honiggelben, leichten Bambus-Gehstock (ein Erbstück), mit dem ich neuerdings unterwegs bin; er ist draussen mein unentbehrlicher Begleiter geworden.

Ohne ihn fühle ich mich unbehaglich, er verleiht mir Sicherheit und Würde. Beim Gang durch die Stadt erblicke ich auf Glasflächen von Schaufenstern mein Spiegelbild: einen Greis mit Zepter. Wunderliches neues Daseinsempfinden.

Felix Feigenwinter, Juli 2020

________________________________________________________________

WARUM SCHREIBE ICH GESCHICHTEN? – MEINE SCHWESTER ADELHEID – DIE FAMILIE LICHTENHAHN MEINER MUTTER – GEDANKEN ZUM LEBEN, GLAUBEN UND STERBEN – ERLEBNISSE MIT EINER RABENKRÄHE und andere Texte in Felix Feigenwinter’s Blog:

http://felixfeigenwinter.wordpress.com

________________________________________________________________

Eine der rund 50 Geschichten, die Felix Feigenwinter neben seiner hauptberuflichen journalistischen Arbeit und späteren anderen Erwerbstätigkeiten geschrieben hat: